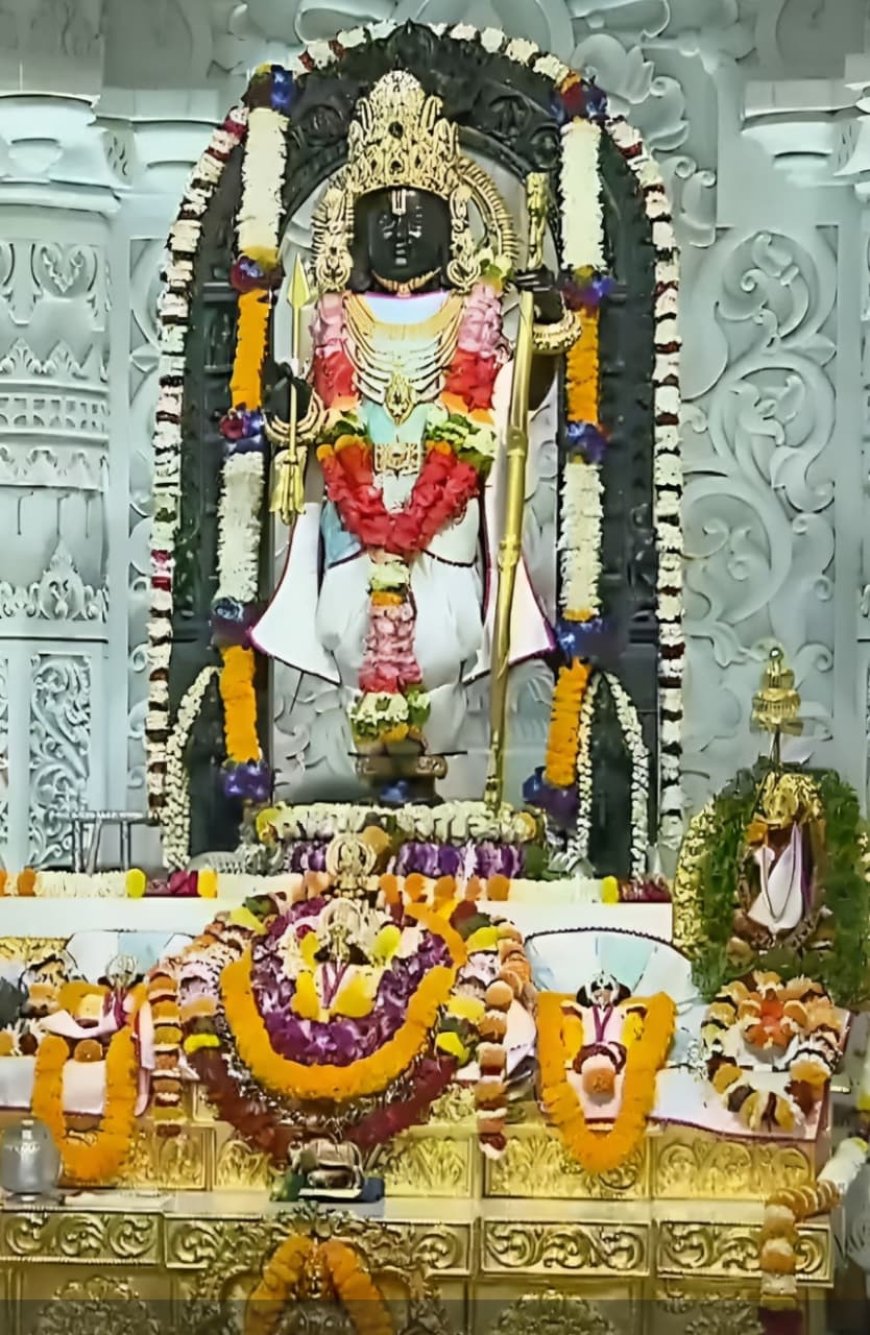

भारतीय संस्कृति में मानव मर्यादा के आदर्श हैं- मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम

वाराणसी

श्रीराम के चरित्र का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही था और है कि वह भारतवर्ष की यावत् सांस्कृतिक धाराओं को मिलाने वाला, समस्त जनता, समस्त वर्णो और वर्गो को सम्पूर्ण जीवन-यात्रा के लिये प्रेरणा देने वाला (आदर्श उपस्थित करने वाला) रहा है। वह अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा, स्त्री-पुरुष अर्थात् जनता के सभी अङ्गों के लिये सदा से मार्गदर्शक और प्रेरणाप्रद रहा है। वह प्रत्येक मनुष्य को मानवता की दृष्टेि से, न कि अवान्तर कृत्रिम वर्गीकरणों की दृष्टि से देखते हैं। उसमें किसी प्रकार की एकदेशीयता या एकाङ्गिता नहीं है। श्रीराम मानव मर्यादा के आदर्श हैं। वे भारतीय संस्कृति की सामाजिक विशिष्टताओं के प्रतीक हैं। उनमें वर्ण और आश्रम की 'श्री' मूर्त दिखायी पड़ती है। उनके जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एवं आदर्श व्यक्त हुए है। श्रीकृष्ण अपने चरित्र से नवीन शास्त्र गढ़ते हैं; उनका चरित्र ही शास्त्र है, उनका आचरण ही धर्म है, श्रीराम ऋषि-प्रणीत शास्त्र-मर्यादा के रक्षक और पालक है। वे जन जीवनमें समाहित होकर भी उसके ऊपर है। वे एक साथ आदर्श और मर्यादा पालक हैं। वे व्यक्ति होकर भी समष्टि हैं।

सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति तपोमयी, त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए, अपने स्तर एवं स्थिति के अनुसार, भोगवृत्तियों को क्रमशः छोड़ते हुए त्याग की वृत्ति ग्रहण करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक पग यात्रा भी है और गन्तव्य भी है। प्रत्येक भोग भोग भी है और त्याग भी है। भोग है, किंतु वही भोग अपने में त्याग की एक सीढ़ी भी है। इसीलिये समस्त भारतीय जीवन आत्मार्पण की भावना पर आधारित है। इस भावना के कारण सामाजिक पक्ष में अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रधानता स्थापित हुई। यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ अधिकार से कर्तव्य और कर्तव्य से अधिकार का जन्म होता है।

श्रीराम का सम्पूर्ण जीवन त्यागप्रधान है एवं उदात्त कर्तव्य-भावना से पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी स्व के लिए नहीं है। वह एक आदर्श से प्रेरित, एक आदर्श के लिए समर्पित और उस आदर्श को आचरण में व्यक्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख एवं भोग पर कर्तव्योन्मुख जनहित की प्रधानता का जीवन है। वह जनानुरञ्जक, जनानुप्रेरक, जनोद्धारक जीवन है। वह प्रकाशदाता है, वह जीवनदाता है। वह प्रत्येक बिन्दु पर तन के ऊपर आत्मचैतन्य के स्वरोदय का जीवन है-ऐसा जीवन, जिसमें कोटि-कोटि जीवनों को वाणी और सामर्थ्य देने की वृत्ति भी है, शक्ति भी है। एक विराट् तेजःशक्ति-पुञ्ज, यह है श्रीराम ।

जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय संस्कृति के आदर्श को प्रकाशित करने वाले एक-से-एक महापुरुष हुए हैं। हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत, रघु, सगर-एक-से-एक महान् राजा इस वंश में हुए। ऐसे वंश में राम का जन्म हुआ था; सहज ही उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले थे। रघुवंशियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है- रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई ॥(श्रीरामच० मा० २।२७।२)

श्रीराम सत्यसंघ महाराज दशरथ और चारुशीला महारानी कौसल्या की प्रिय संतान थे। श्रेष्ठ वंश और उत्तम-चरित माता-पिता की संतान होने के कारण उनमें शुभ संस्कार बचपन से ही पुष्ट दिखायी पड़ते हैं। यों तो वे साक्षात् परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; श्रीराम जी परम विशुद्ध परात्पर सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा है। इन्हींको वेद पुराण-षड्दर्शनादि तथा ज्ञानी, भक्त,योगी आदि एक स्वर से अखण्ड -अनादि -अनन्त- सदैक- रह-अव्यय -सर्वव्यापी -निरञ्जन, परमसत्य,आदिमध्यान्तरहित, निर्गुण-निराकार-स्वयंप्रकाश-ज्ञानानन्दैकविग्रह-सर्वस्वरूप-सर्वगत-सर्वनाम-सर्वमय-सर्वातीत सर्वसंकल्पातीत अद्वितीय-नित्य-शुद्ध-बुद्ध एकमात्र परतः पर, परम सत्तात्मक स्वरूप, सर्वज्ञ-सर्वाधार-सर्वनियन्ता सर्वोपाधिवर्जित, सनातन, समस्त सदसद्-वस्तु से विलक्षण, परम ज्योतिःस्वरुप, सर्व प्रकाशक, सबमें रमण करनेवाले ब्रह्म 'परमात्मा कहते हैं। श्रीराम जी परम शुद्ध, चिद्घनानन्दस्वरूप, सर्वगत, परम-पूर्ण ब्रह्म हैं। उनसे कहीं एक परमाणु भी खाली नहीं है। ये सभी में एक समान व्याप्त है। जो कुछ दृश्य-अदृश्य, सत्-असत् विश्व तथा असंख्य ब्रह्माण्ड है, ये सब राममय है। 'सर्व सल्विदं महा नेह नानास्ति किंचन'। ोकिंतु मानवीय दृष्टि से देखा जाय तो भी वे 'मर्यादापुरुषोत्तम' थे । शरीर-सम्पत्ति, वीरभाव एवं प्रतिभा के आलोक से उनका शैशव आलोकित है। बचपन से ही वे शील के समुद्र हैं। उनके विद्योपार्जन में केवल सैद्धान्तिक या पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, वरं जीवन तथा उसके श्रेष्ठ कर्त्तव्यों एवं आदशों की विकासमान अनुभूतियों का संग्रथन भी दिखायी पड़ता है। छोटों पर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं भक्ति से उनका हृदय पूर्ण है। माता-पिता- दोनों की अक्षय स्नेहधारा से स्निग्ध एवं मृदुल हृदय उनको मिला है, परंतु कहीं भी उनमें अनावश्यक चञ्चलता नहीं है; सर्वत्र वे अपने शील एवं चरित्र की गम्भीरता के साथ है।

श्रेष्ठ वंश-विभूति, माता-पिता का गम्भीर वात्सल्य, एक महान् राज्य का भावी अधिकार, अनुगत बन्धु, गुरुजनों का आशीर्वाद, असीम षौरुप एवं बल सब मिलाकर भी कहीं उनमें अहंकार की सृष्टि नहीं कर पाते, न ये विभूतियाँ कभी उन्हें अपने कर्त्तव्य से विमुख या शिथिल ही कर पाती हैं। माता के आँसू और पिता का प्राण-त्याग उनके कर्त्तव्य-मार्ग- धर्ममार्ग के कुछ पद-चिह्न मात्र है। प्राणप्रिया पत्नी का त्याग उनकी कठोर कर्त्तव्य-भूमिका का स्मारक है ।

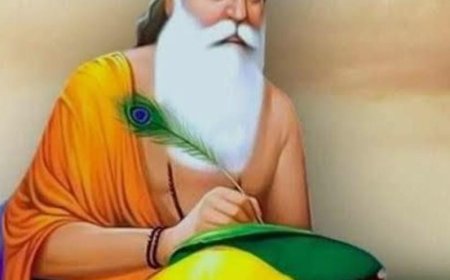

महर्षि वाल्मीकि उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं- स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः । भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः ॥ वे बड़े रूपवान् और पराक्रमशील थे, किसीका दोष नहीं देखते थे । संसारमें वे अनुपम थे, गुणों में दशरथ के समान एवं उनके योग्य पुत्र थे। प्रशान्तात्मा और मृदुभाषी थे । यदि कोई उन्हें कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे। कोई कभी एक भी उपकार कर देता तो सदैव उसे याद रखते और उससे संतुष्ट रहते थे और कोई सैकड़ों अपराध कर देता तो भी उन्हें भूल जाते थे। अस्त्राभ्यास-काल में भी समय निकालकर शील, ज्ञान एवं आयु में श्रेष्ठजनों का सङ्ग कर उनसे शिक्षा लेते थे। वे बुद्धिमान् तथा मिष्टभाषी थे; मिलने वालों से पहले स्वयं प्रिय वचन बोलते थे। बल एवं पराक्रम मे अधिकता होने पर भी उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। कभी कोई झूठी बात तो उनके मुँह से निकलती ही न थी। विद्वान् होते हुए भी बड़े-बूढ़ों की भक्ति करते थे । उनका प्रजा के प्रति और प्रजा का उनके प्रति बड़ा अनुराग था। वे दयालु, क्रोध को जीतने वाले, ब्राह्मणों के पूजक, दीनदयालु, धर्म के ज्ञाता, इन्द्रियों को सदा वश में रखने वाले और भीतर बाहर से पवित्र थे। कुलोचित आचार का आदर करते एवं स्वधर्म को बहुत महत्त्व देते थे और उसके द्वारा ही महत् स्वर्गफल पाने के प्रति विश्वासी थे। किसी अश्रेय कार्य में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी, न शास्त्र-विरोधी बातें सुनने में कभी रुचि होती थी। वे अपनी बातों के समर्थन में साक्षात् बृहस्पति के समान एक-से-एक युक्ति देते थे। वे नीरोग एवं तरुण थे। वे अच्छे वक्ता, सुगठित शरीरमे युक्त तथा देशकालवित् थे। ऐसा लगता था, जैसे विधाताने संसार के समस्त पुरुषों के सारतत्त्व को समझने वाले साधुपुरुष के रूपमें श्रीराम को प्रकट किया हो ।

आगे वाल्मीकिने पुनः कहा है- दृढभक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासङ्ग्राही न दुर्वचाः । वे गुरुजनोंके प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले और स्थिरप्रज्ञ थे, असत् वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे, कभी दुर्वचन नहीं बोलते थे।'

पिता के सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए युवराज-पदपर अभिषेक के दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओं का त्याग कर जीवन के कण्टक-वन की ओर अग्रसर होते हैं। पिता की मूर्च्छा और मृत्यु, भाइयों की हृदय-व्यथा, पत्नी का कष्ट, माँ की निदारुण वेदना, स्वजनों का आर्तनाद और प्रजावर्ग का गम्भीर शोक भी उन्हें कर्तव्य और धर्म के मार्ग से विरत नहीं कर पाते । सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग में कहीं आवेश नहीं है, अनुचित आवेग नहीं है। वह सब उनके लिए सहज है; वह शान्त, उद्वेगहीन और मर्यादा से पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई भरत आदि माताओं सहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेह के भार एवं शील-संकोच से सिर झुकाये हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्य के निर्णय एवं तत्सम्बन्धी आदेश का भार उन्हीं पर छोड़कर चुप हो जाते हैं। अपने धर्म में दृढ़ रहते हुए भी कहीं गुरुजन से तर्क-वितर्क नहीं करते; सदा अपनी सहज मर्यादा का ध्यान रखते हुए, विनयपूर्वक ही उत्तर देते हैं।

सामाजिक एवं राष्ट्रिय आदशों की दृष्टि से विचार कीजिये तो हम उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्म की शक्तियों से युद्ध करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं अधर्म के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि-से अपने जीवन में उन्होंने निषादराज, शबरी इत्यादि निम्न-जनों को अपनाया; अहल्या का उद्धार करके मानो बताया कि महात्मागण पतित से घृणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्ति का, पावनता का अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे वानर - वनचरों को अपने संसर्ग और संस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्ता की सीमापर पहुँचा दिया।

आर्यावर्तका जातीय जीवन उस समय विजडित एवं विश्शृङ्खल हो रहा था। विद्या एवं शक्ति से मदान्ध रावण के आतङ्क से समस्त दक्षिणापथ एवं मध्यभारत काँपता था । भोगोन्मुखी आसुरी सभ्यताने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारों का आर्य-जीवन असम्भव कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियों के कार्य में बड़ी बाधाएँ उपस्थित होती थीं। रावणने अपनी विद्या-बुद्धि और वैज्ञानिक सिद्धियों के बलपर अनेक प्राकृतिक शक्तियों को वशीभूत कर लिया था, वायु एवं अग्निपर नियन्त्रण स्थापितकर उनसे वह मनमाना काम लेता था । महायान्त्रिक और आसुरी सभ्यता बढ़ रही थी। मानव जीवन को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाली और तपःपूत संस्कृतिको महत्त्व देने वाली आर्य सभ्यता के लिये घोर संकट उपस्थित था ।

श्रीरामने अपने कौशल, पराक्रम, संघटना-शक्ति और अक्षय आत्म-विश्वास से रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति-का विनाश किया और बन्धन-ग्रस्त देशको पुनः मुक्त, स्वस्थ वातावरणमें साँस लेने और जीने का अवसर प्रदान किया । शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी हम देखते हैं कि राम के पास भौतिक साधन शत्रु की अपेक्षा नगण्य थे; परंतु आत्मिक शक्तियों एवं उदात्त गुणों के समुचित संघटन द्वारा उन्होंने भयंकर शत्रपर विजय पायी ।

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही राम के जीवन में प्रबलता के साथ व्यक्त हुआ है। मानव मात्र के जीवन में यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रा में चलता रहता है। और आज तो मानव-समाज में भोगमूलक भौतिक प्रवृत्तियोंकी बाढ़ आ रही है, धर्म मजाक की चीज बन गया है। आसुरी मूल्योंका बोलबाला है; विज्ञान मानवता का उद्धारक और पालक नहीं, त्रासक एवं विघटनकर्ता हो रहा है। भौतिक सिद्धियों ने आत्मज्ञान की दृष्टि को आवृत और विजड़ित कर लिया है। प्रायः वही संकट है, जो रामके सामने था। इसलिये आज उनके जीवन के स्मरण, अध्ययन एवं तदनुकूल आचरण का समय है और उनके असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए: उसके निवारण-निराकरण में हम जिस सीमातक लगते हैं, उसी सीमातक मानो राम को अपने जीवन में उतारते हैं । जिस सीमातक हम राममय बनते हैं, उसी सीमातक हम धर्मरूप होते हैं; क्योंकि राम ही आर्यसंस्कृति की सामाजिक मर्यादा के आदर्श हैं। वे ही धर्म हैं, वे ही जीवन हैं, वे ही आत्मा हैं, वे ही परमात्मा है। उनके चरित्रका श्रवण-मनन-अनुकरण कर, उनसे अपने हृदय की गाँठ बाँधकर हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं। केवल व्यक्तिगत मुक्तिके लिये नहीं, वरं सामाजिक एवं सर्वमानतवीय मुक्ति के लिये, जिस महाविनाश के गर्तकी ओर हम तेजी के साथ चले जा रहे हैं, उससे रक्षा के लिए आज हमें राम और उनके आदर्शकी ही आवश्यकता है।

लेखक डॉ. कृष्ण मुरारी मणि त्रिपाठी

दर्शन विभागाध्यक्ष

श्री जो.म.गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी

What's Your Reaction?