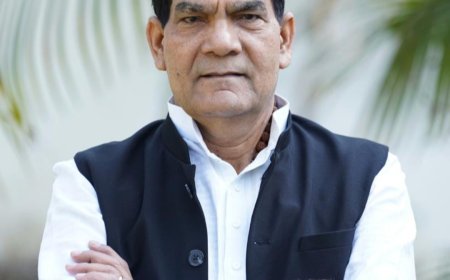

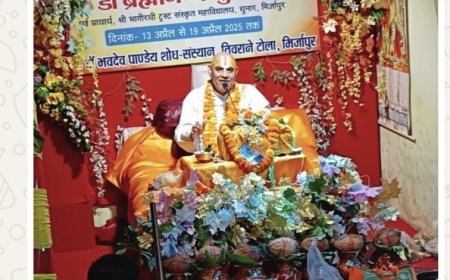

रामलीला मंचन से कला _संस्कृति का संरक्षण ________________ भोलानाथ मिश्र पत्रकार

भारत ही नहीं पूरे विश्व के जिन देशों में श्रीरामकथा प्रचलित है , वह देश अपने को गौरवशाली समझता है।

यह भारत का सौभाग्य है कि दिल्ली की ' लव कुश ' ' रामलीला समिति हो या यूपी की विश्व प्रसिद्ध रामनगर की लीला हो नवरात्र में इसका मंचन पूरे भारत में हो रहा है । इंडोनेशिया में तो एक माह तक मंचन होता है । रामलीला मंचन का इतिहास पुराना है । इसके बारे में मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रामलीला की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जबकि अन्य इसे 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस से जोड़ते हैं।

रामलीला का मंचन उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, खासकर उत्तर प्रदेश मे । कुमाऊँ में रामलीला की शुरुआत अठारहवीं सदी के मध्यकाल के बाद हो चुकी थी।लखनऊ के ऐशबाग मैदान में रामलीला का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है । वाराणसी के रामनगर में रामलीला का मंचन 18वीं शताब्दी में काशी नरेश उदित नारायण सिंह द्वारा शुरू किया गया था । अनन्त चतुर्दशी से लीला शुरू होती है । बिना आधुनिक उपकरणों के पारंपरिक ढंग से लीला के दर्शन के लिए श्रद्धालु तीर्थ धाम समझकर आते हैं । महाराज काशी राज स्वयं दशकों में शामिल रहते हैं । रामलीला आयोजन से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है । लीला में भगवान राम के चरित्र और जीवन मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे दर्शकों को नैतिक शिक्षा मिलती है । यह एक पारंपरिक कला है जो भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करती है । स्थानीय कलाकारों और व्यवसायों को आर्थिक लाभ होता है। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक , सामाजिक गतिविधि है जो समुदाय को एकजुट करने और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करती है।

रामलीला मंचन के दौरान बोले जाने वाले संवादों की रचना और रचनाकारों का इतिहास समृद्ध है। इसके संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित होते हैं।कुमाऊं की रामलीला में बोले जाने वाले संवादों में पारसी थियेटर की छाप दिखाई देती है, साथ ही ब्रज के लोक गीतों और नौटंकी की झलक भी मिलती है।इन संवादों में स्थानीय बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि कुमाऊनी भाषा और उर्दू की ग़ज़ल का सम्मिश्रण। रामलीला के गेय संवादों में प्रयुक्त गीत दादर, कहरुवा, चांचर और रूपक तालों में निबद्ध होते हैं । देवीदत्त जोशी ने पारसी नाटक के आधार पर सबसे पहले बरेली या मुरादाबाद में कुमाऊनी तर्ज की पहली रामलीला 1830 में आयोजित की थी । कुमाऊं की रामलीला को आगे बढ़ाने में स्व. पं. रामदत्त जोशी ज्योर्तिविद, स्व. बद्रीदत्त जोशी, स्व. कुन्दनलाल साह, स्व. नन्दकिशोर जोशी और स्व. बांकेलाल साह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने भी रामलीला के मंचन में नए प्रयोग किए और छाया चित्रों के माध्यम से रामलीला में नवीनता लाने का प्रयास किया ।

What's Your Reaction?