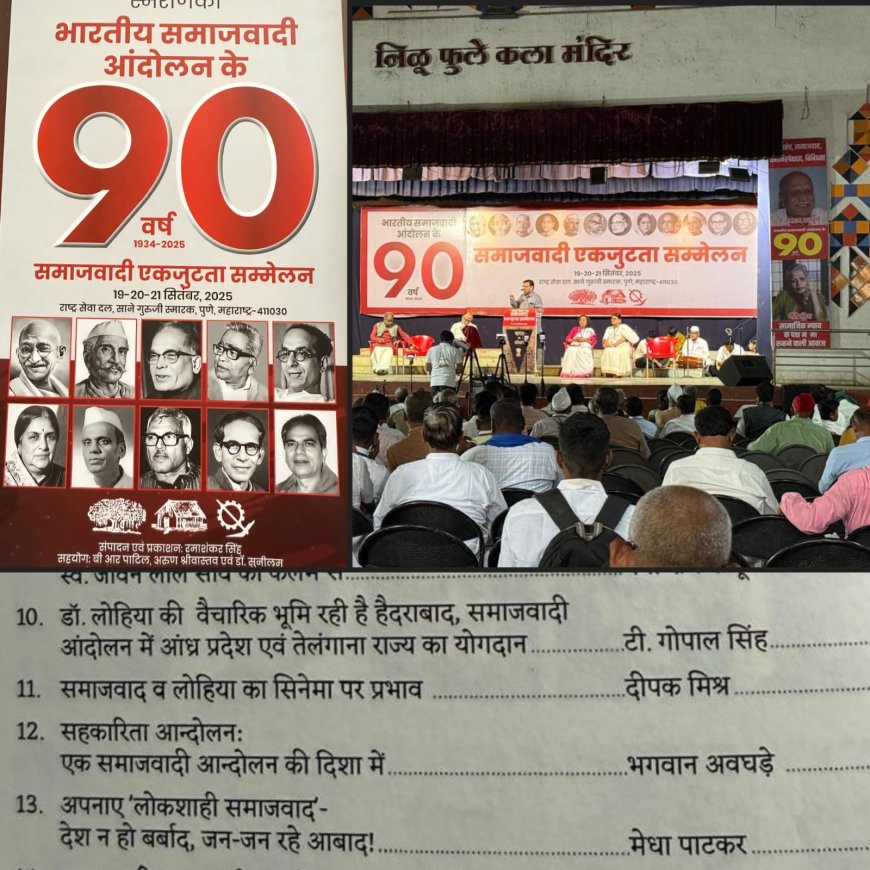

समाजवाद व लोहिया का सिनेमा पर प्रभाव दीपक मिश्र

महान क्रांतिधर्मी समाजवादी चिन्तक राममनोहर ने भारतीय लोक जीवन की हर विधा व क्षेत्र को कमोबेश अपने मौलिक चिन्तन एवं करिश्माई व्यक्तित्व से प्रभावित किया है, भारतीय सिनेमा भी अपवाद नहीं है। हालांकि सिनेमा अथवा चित्रपट के सन्दर्भ में समाजवाद और राममनोहर लोहिया के प्रभाव की चर्चा काफी कम हुई है। मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि भारतीय सिनेमा को महात्मा गांधी के बाद सर्वाधिक प्रभावित करने वाले राजनेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और राममनोहर लोहिया रहे हैं। पंडित नेहरू ने अपने जादुई व्यक्तित्व और लोहिया ने परिवर्तनकामी-मौलिक विचारों से सिनेमा अथवा फिल्म जगत को सदैव आकर्षित किया है। कई कालजयी फिल्मों की पटकथा, संवादों और गीतों से राममनोहर लोहिया प्रतिध्वनित एवं प्रतिबिम्बित होते प्रतीत हुए हैं। कई सिनेमा जगत के दिग्गज ( फिल्मकार, पटकथा लेखक, गीतकार, अभिनेता व अभिनेत्री) अपने को गर्व के साथ सोशलिस्ट तथा लोहियावादी घोषित करने में कदापि हिचके नहीं।

सर्वविदित तथ्य है कि लोहिया में अद्भुत सांस्कृतिक व साहित्यिक सौन्दर्यबोध था और वे ललित कलाओं के अप्रतिम रसिक थे। उनकी पुस्तक "इंटरवल ड्यूरिंग पालिटिक्स' पढ़कर प्रतीत होता है कि चिन्तक लोहिया और राजनेता लोहिया ने कलाग्रही लोहिया की चमक धूमिल कर दिया है। लोहिया की भी सिनेमा में तरुणावस्था से गहरी अभिरुचि थी। लोहिया की जीवनी में ओंकार शरद ने लिखा है "लोहिया में अनेक जिहें थीं। जैसे खूब पढ़ने की जिद, खूब लेक्चर देने की जिद, उसी तरह तर्क के पीछे भी हाथ धोकर पड़ने की जिद। इनके अलावा सिनेमा देखने की भी खूब जिद थी। लोहिया अक्सर सिनेमा देखने जाते थे लेकिन उनका सिनेमा देखना साधारण न था। सिनेमा या थियेटर देखकर वे सारे खेल की ऐसी आलोचना भी करते कि लगता जैसे सारे कथा-विषय को उन्होंने ठण्डाई की तरह घोंटकर पी लिया है।" कलकत्ते की एम्पायर, मदन थियेटर व एलिफिन्स्टन जैसी टाकीजों में लोहिया का खूब आना-जाना था। वे सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं मानते थे। वे साहित्य व कला की अन्य विधाओं की भाँति सिनेमा से भी सौन्दर्यशास्त्रीय क्रांति लाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि सौन्दर्यशास्त्रीय क्रांति,राजनैतिक और आर्थिक क्रांतियों की तरह ही सारे विश्व में स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की हवा चला सकती है। वे सौन्दर्यशास्त्रीय क्रांति को (Aesthetic Revolution) के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों जितना ही महत्वपूर्ण, आवश्यक और जन-प्रभावी मानते थे। ज्ञानपीठ पद्मभूषण उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति कन्नड़ के बड़े साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने प्रख्यात् समाजवादी किसान नेता गोपाल गौड़ा शांतिवेरा को समर्पित उपन्यास "संस्कार" लिखा है। लोहिया ने उपन्यास को गोपाल गौड़ा जी से आद्योपांत सुना फिर कन्नड़ फिल्म निर्माता / निदेशक पट्टाभिराम रेड्डी से इस उपन्यास पर फिल्म बनाने को कहा। कन्नड़ सिनेमा में "संस्कार" फिल्म एक शाहकार फिल्म मानी जाती है। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म (1970) का सम्मान मिला, यह फिल्म लोहिया की जाति से जुड़े विचारों को दर्शाती है और जातिवाद की जड़-वर्जनाओं से लड़ती नजर आती है। इसमें प्राणेशाचार्य का अभिनय गिरीश कर्नाड और चंद्री की भूमि स्नेहलता रेड्डी ने निभाई है। स्नेहलता रेड्डी प्रतिबद्ध लोहियावादी थीं। वे लोहिया के स्त्री विमर्श से काफी प्रभावित थीं। वे आपातकाल का प्रतिकार करते हुए अन्य लोहियावादी समाजवादियों की तरह जेल भी गईं। लोहिया की पुस्तक जाति-प्रथा (Caste System) पढ़ने के बाद संस्कार फिल्म देखिए और फिल्म देखने के बाद पुनः "जाति प्रथा" पढ़िए तो लगेगा कि यह फिल्म डा० लोहिया के क्रांतिधर्मी सामाजिक चिन्तन के प्रचार-प्रसार हेतु देश-राष्ट्र व समाज के सर्वतोन्मुखी सुधार के लिए बनाई गई है। जब यू-ट्यूब पर यह फिल्म देखेंगे तो पायेंगे कि फिल्म के प्रमाण-पत्र के बाद राममनोहर-चित्र लिख कर आता है।

लोहिया फिल्मों का सूक्ष्मावलोकन करते थे और उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या भी अपने लेखों एवं भाषणों में करते थे। तमिलनाडु यात्रा के दौरान उन्होंने तमिल फिल्में देखी और मार्च 1960 में "जन" में लिखा- "तमिलनाडु तमिल भाषा में अपनी फिल्में बनाता है। यद्यपि वहां हिन्दुस्तानी फिल्में भी लोकप्रिय हैं। बड़ी विचित्र बात यह है कि इन फिल्मों में पुरुष नायक तो तमिल होते हैं लेकिन इनकी नायिकाएं मलयाली या आंध्र की होती हैं। मुझे एक तमिल स्त्री तंबरम् ललिता से मिलने का मौका मिला जिसने एक तमिल फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की थी। मैंने उसे ध्यान से देखा, यह जानने के लिए तमिल फिल्मों के व्यवहार की कोई कुंजी मेरे हाथ लगे। उसके चेहरे पर जो पेंट व पाउडर की मोटी तह थी, उससे उसका चेहरा उसकी बांहों से अलग दिखाई दे रहा था क्योंकि बांहों पर पेंट-पाउडर कम मात्रा में था और बांहों का असली रंग दिखता था। मैंने देखा कि ललिता मुख्य भूमिका निभाने वाली दूसरी स्त्रियों जितनी ही सुन्दर थी। सांवली त्वचा की मीनाक्षी जिसकी देह की बनावट सुन्दर हो, निश्चय ही लाजवाब होगी, लेकिन काली त्वचा वाले तमिलियों को यह अच्छी नहीं लगती और वे आंध्र की तथा मलयाली स्त्रियों जिनकी त्वचा अधिक चमकीली होती है, फिल्मों में दोबारा देखना चाहते हैं। एक मित्र ने मेरी बात को पूरा किया और बताया कि फिल्म के दर्शकों द्वारा सुन्दरता की परख किये जाने के पहले फिल्म के निर्देशक और निर्माता परख करते हैं। पेंट और पाउडर लगाने से फिल्म दर्शक तो प्रभावित हो सकते हैं लेकिन निर्माता और निर्देशक की नजर तो बहुत पास होती है।" इस लेखांश से पता चलता है कि लोहिया फिल्मों के हर पक्ष पर पैनी दृष्टि रखते थे। वे फिल्म-विमर्श को भी साहित्य, कला, संस्कृति व अन्य विधाओं की भाँति गंभीरता से लेते थे। भारत के महान राजनेताओं में लोहिया पहले सांसद थे जिन्होंने फिल्मों से जुड़े सवालों को कई बार लोक सभा में उठाया। प्रख्यात फिल्मकार श्याम बेनेगल के अनुसार लोहिया के पहले किसी महान सांसद ने फिल्मी दुनिया के प्रश्न को संसद-पटल पर वह भी लोकसभा में नहीं रखा। लोहिया ने देश भ्रमण के दौरान देखा कि फिल्मों के प्रचार के लिए नायिकाओं के अर्धनग्न चित्रों वाले पोस्टर लगाये जाते हैं, जिसे स्कूली बच्चे ध्यान से देखते हैं, भारतीय आत्मा के पोषक लोहिया का मन खिन्न हो गया। उन्होंने इस तरह पोस्टरों को न लगाने की मांग की। उन्होंने तीसरी लोकसभा के 14वें सत्र में सरकार से पूछा कि सरकार ने फिल्मों के अर्धनग्न चित्रों (फोटो) वाले इश्तहारों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की। प्रत्युत्तर में गृह मंत्रालय में तत्कालीन उप मंत्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर ने बताया कि फिल्मों के पोस्टरों के प्रतिबन्ध का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

लेकिन अश्लीलता सम्बन्धी कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें आम संशोधन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। लोहिया द्वारा 10 नवम्बर 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या-327 इस परिप्रेक्ष्य उल्लेखनीय है। उस समय देश के

प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी, गृह मंत्री गुलजारी लाल नन्दा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। डा० राममनोहर लोहिया से कुछ फिल्म निर्माताओं ने शिकायत की कि सरकार फिल्मों में कथानक और निर्देशकों के चयन के लिए अपने पक्ष-पोषकों हेतु दबाव बना रही है और अपनी विचारधारा को मजबूत करने वाली फिल्मों को गलत तरीकों से लगाये रखने के लिए सिनेमा-हाल के मालिकों को कह रही हैं। लोहिया ने 9 मई 1966 को लोकसभा में सूचना व प्रसारण मंत्री से (तारांकित प्रश्न संख्या- 4955) उन फिल्मों का नाम पूछा जो बाक्स आफिस पर चल रही हैं, और यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इन फिल्मों में कथा के चुनाव की पद्धति, निर्देशक के चुनाव और उससे सम्बन्धित जांच का निर्देश

दिया है। तत्कालीन सूचना-प्रसारण मंत्री राजबहादुर ने सरकार की तरफ से सफाई दी थी। लोहिया ने सवाल उठाकर फिल्म जगत पर हो अनावश्यक नियन्त्रण को नियंत्रित किया था जिसके लिए कई फिल्मकारों ने लोहिया के लिए सार्वजनिक रूप से सम्मान-भाव प्रकट किया। फिल्मों में कई ऐतिहासिक गीत लिखने वाले

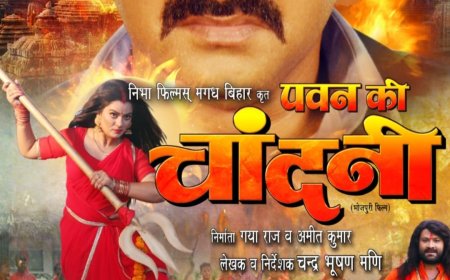

कवि गोपाल दास "नीरज" के अनुसार ऐसा करने वालो में देवानन्द, किशोर कुमार,ए०के० हंगल, दिलीप कुमार, ख्वाजा अहमद जैसे महत्वपूर्ण नाम थे। फिल्म जगत, राजनीति में लोहिया को अपना रहनुमा मानने लगा था। हिन्दी सिनेमा पर लोहिया के सम्यक प्रभाव को दर्शाने के लिए "सात हिन्दुस्तानी" फिल्म का उल्लेख पर्याप्त है। सात हिन्दुस्तानी फिल्म पूर्णतया लोहिया और लोहियावादियों के गोवा-आन्दोलन से अभिप्रेरित है। जब हम सभी जानते हैं कि राममनोहर लोहिया ने साठ-सत्तर के दशक में सामंती भाषा बनाम लोकभाषा बहस चलाया था और इसी बहस की कोख से अंग्रेजी विरोधी अभियान उपजा जो पूरे देश में लोहियावादियों व सोशलिस्टों द्वारा तन्मयता से संचालित किया गया। लोहिया ने इस अभियान को गति देने के लिए युवाओं और छात्रों की टोलियां बनवाई, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में

साम्प्रदायिक उन्माद से लड़ने के लिए उन्होंने 1947 में 'गण-सेना' बनाई थी। फिल्म में अंग्रेजी विरोधी अभियान के संचालन हेतु "हिन्दी-सेना' को दर्शाया गया है और दृश्य का ऐसा फिल्मांकन किया गया है कि लोहिया खुद हिन्दी सेना के

प्रमुख के रूप में दफ्तर में बैठकर आंदोलन की जानकारी ले रहे हैं। किरदार पूरी तरह लोहिया जैसी भेष-भूषा व कद-काठी में है, वैसा ही काला चश्मा पहने हुए हैं, जैसा लोहिया जी पहनते थे, वैसी ही खुली सदरी, धोती-कुर्ता में लोहिया जी की शैली में संवाद-अदायगी भी फिल्मांकित है। नवम्बर 1969 को सिनेमाघरों में लगी इस फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास थे। इसमें कैफी आज़मी के गाने हैं। सात हिन्दुस्तानी के गानों के अंतरों से लोहियाजी के "निराशा के कर्तव्य" संभाषण की झलक मिलती है।

यूँ बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाए तो दिल हमारा बढ़े।

इस तरह जमके तूफां में रखो कदम, कि कदम चूमने को किनारा बढ़े,

बढ़ के मंजिल का सुख-चैन बन जायेंगी।

रास्ते की ये कठिनाईयां साथियो।

लोहिया का मत था कि मानव निर्मित सभी सीमाओं को तोड़ना चाहिए। वे भारत-पाक महासंघ के भी पैरोकार थे और भारतीय भाषाओं के बोलने वालों के बीच में तनाव को लेकर काफी चिन्तित रहा करते थे। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं, 'सहोदरी-बहनों" की संज्ञा दी थी। इसी भावना को "सात हिन्दुस्तानी" में फिल्माया गया है जिसके बोल हैं...

एक मंजिल पे सबकी निगाहें रहें, हाथ में हाथ, बांहों में बाहें रहें,

ये मेरा वो तेरा है ये तकसीम क्यों, अपना घर है जहाँ चाहें रहें।

सरहदों व जुबानों की तकरार में

गुम न हो जाए हिन्दोस्तां साथियों।

कैफी आजमी ने एक बार मुझसे बात चीत के दौरान कहा था कि वे नेहरू व लोहिया दोनों से समान रूप से प्रभावित थे। वे गुलाम मुल्क में पैदा हुए, आजाद देश में बड़े हुए और सोशलिस्ट मुल्क में मरना चाहते थे। कैफी आजमी ने मुझे 9 जनवरी 1994 को मेजवां (आजमगढ़) में बातचीत के दौरान बताया था कि वे लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित रहे। जब लोहिया रामायण मेला की संकल्पना कर रहे थे और पूरे देश में घूम-घूम कर चीन के विरुद्ध जनता का हौसला बढ़ा रहे थे, उस दृश्य को सामने रख कर हकीकत का गीत सुना जाय तो लगेगा कैफी ने यह गीत लोहिया के भाषणों को सुन और उनकी गतिविधियों को ही निगाहों में रखकर लिखा है जिसे मोहम्मद रफी ने गाया है। यह गीत "कर चले हम फिदा" धर्मेन्द्र, संजय खान व विजय आनन्द पर फिल्माया गया है। इस गीत की मैं कैफी द्वारा लिखा गया है-

खींच दो अपने खूं से जमीं पर लकीर,

इस तरफ आने पाए न रावन कोई तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाये सीता का दामन कोई।

राम भी तुम, लक्ष्मण साथियों,

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

लोहिया ने देश के हिन्दुओं से जायसी, रसखान, रहीम को अपना पूर्वज और मुसलमानों से राम, कृष्ण, बुद्ध को अपना अजदाद मानने की अपील की थी। इस अपील के उपरान्त कई फिल्मों में मुस्लिम शायरों द्वारा राम-कृष्ण पर भजन लिखे गये और अलग-अलग फिल्मों में उन भजनों का सदुपयोग हुआ। हम इसे लोहिया की वैचारिकी के सप्रभाव के रूप में लें तो कदापि गलत न होगा।

उदाहरण के लिए कुछ भजनों का उल्लेख करना समीचीन होगा। किशोर कुमार, लीला चिटनिस, अभिनीत फिल्म "अपना हाथ जगन्नाथ" 1960 में पर्दे पर आई जिसमें कैफी आज़मी ने कृष्ण-राम का भजन लिखा है। जिसकी मनमोहक पंक्तियां कुछ यूँ हैं -

"द्रौपदी को दिया सहारा,

महाबली को तूने मारा

अहित्या को मुक्ति दिलाई।

प्रहलाद की जान तूने बचाई

भक्तों के हाथ बिका सदा बिना दाम रे

घनश्याम घनश्याम, श्याम-श्याम रे।।

ज्यादातर फिल्मी भजन साहिर लुधियानवी, शकील बदायूँनी सदृश मुस्लिम शायरों द्वारा लिखे गये हैं, मोहम्मद रफी द्वारा गाये गये हैं और कई भजनों को संगीतबद्ध नौशाद ने किया है।

लोहिया प्रसूत अथवा लोहिया द्वारा प्रतिपादित समाजवाद का उल्लेख सिनेमा में कई बार सुना जा सकता है। "दो बीघा जमीन" लोहिया ने कई बार देखी और बलराज साहनी के अभिनय की खूब तारीफ की। लोहिया हाथ गाड़ी पर बैठने के खिलाफ थे। हाथ-गाड़ी (रिक्शा) चलाने वाले के दर्द को बलराज साहनी ने पर्दे पर बडे सलीके से जिया है। लोहिया द्वारा "नया दौर" में जीवंत अभिनय के लिए की गई अपनी तारीफ को दिलीप कुमार अपनी उपलब्धि मानते थे। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म "मेला" लोहिया ने तीन बार देखी थी। वे इस फिल्म में दर्शाये गये शकील बदायूँनी द्वारा रचित गीत,

"ये जिन्दगी के मेले,

दुनिया में कम न होंगे,

अफसोस हम न होंगे।

दम भर को सांस ले ले

ये जिन्दगी के मेले।

लोहिया कभी-कभी दोहराते भी थे। इस तथ्य की पुष्टि लोहिया के शिष्य व सांसद रहे पंडित रामकिशन ने भी की है। गोपाल दास "नीरज" से देवानंद ने एक बार कहा था कि वे एक राजनीतिक दल बनायेंगे या लोहिया के नेतृत्व में राजनीति करेंगे। उन्होंने बाद में एक पार्टी बनायी भी जो चली नहीं। "जिस देश में गंगा बहती है" 1960 में आई सदाबहार फिल्म है जिसे राधु करमाकर ने निर्देशित किया है। यह फिल्म उस समय आई है जब लोहिया गंगा व अन्य नदियों के सफाई का अभियान चला रहे थे और उनके मित्र समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण डाकुओं का आत्म समर्पण करवा रहे थे। फिल्म में नायिका पद्मिनी से नायक राजकपूर पूछता है कि आप लोग क्या करते हैं तो नायिका बताती है कि वे अमीरों से लेकर धन गरीबों को बांटते हैं, दुनिया को बराबर करते हैं तो नायक कहता है कि आप लोग दुनिया को बराबर करने वाले सोशलिस्ट हो, आप लोग तो मुनि-महात्मा हैं। ऐसा ही संवाद और उसमें समाजवाद का उल्लेख अपने दौर की सफलतम फिल्म "रोटी कपड़ा और मकान" में भी मिलता है जो मनोज कुमार, मौसमी चटर्जी, शशि कपूर व अमिताभ बच्चन जैसे सितारों द्वारा अभिनीत है। इसमें खल-पात्रों को समाजवाद का शत्रु और सद्-पात्रों को समाजवाद का समर्थक दिखाया गया है। राही मासूम रजा के संवादों से सजी राजेश खन्ना, शबाना आज़मी, शत्रुध्न सिन्हा, ए०के० हंगल द्वारा अभिनीत फिल्म "आज का एम०एल०ए०" लोहिया की जयन्ती (23 मार्च) के दिन 1984 में रिलीज हुई थी जिसमें ए०के० हंगल, भ्रष्ट नेता की भूमिका निभा रहे राजेश खन्ना से कहते हैं कि "तुमने बेईमानी की हदें पार कर दी हैं तुम समाजवाद व देश के नाम पर कलंक हो।" इस पर राजेश खन्ना प्रत्युत्तर देते हैं कि हमारे देश में समाजवाद कहाँ हैं? हमारे देश में अफसरवाद है, कुर्सीवाद है। समाजवाद तब आयेगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। मलयालम की फिल्म "बिग ब्रदर' में मोहनलाल अमीर होकर नौकरों के साथ पंक्ति में खाने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें "सोशलिस्ट" बताकर प्रशंसा की जाती है। अभी 2024 में "ऐ वतन मेरे वतन" फिल्म आई जिसमें लोहिया की भूमिका अभिनेता इमरान हाशमी ने निभाई है। फिल्म में लोहिया 1942 की क्रांति के नायक के रूप में फिल्मांकित हैं। इमरान हाशमी ने एक साक्षात्कार में लोहिया की भूमिका को निभाने के अवसर को अपना सौभाग्य बताया है। पंडित रामचन्द्र नारायणजी द्विवेदी उपाख्य कवि प्रदीप ने गाना लिखा-

ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी,

जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी,

जिसे लता मंगेशकर ने गाया। इस गीत को सुनकर पंडित नेहरू रोने लगे थे। बात लोहिया तक पहुँची तो लोहिया ने कहा कि कवि प्रदीप ने गलत गीत लिखा है, शहीदों को याद कर रोना नहीं चाहिए, हृदय में गर्व की अनुभूति और आंखों में पानी की जगह गौरव लाना चाहिए। लोहिया ने शैलेन्द्र के गीत

" हर जोर जुल्म की टक्कर में

संघर्ष हमारा नारा है"

को समाजवादी युवजनों को आंदोलनों एवं सत्याग्रहों का मंत्र बनाने को कहा था। महान चिन्तक राममनोहर लोहिया व समाजवाद ने भारतीय सिनेमा को कई स्तर से प्रभावित किया है जिस पर गहन विमर्श की आवश्यकता है। फिल्म जगत के इतिहास में लोहिया और उनके प्रभाव से जुड़े कई किस्से व कहानियां हैं जिन पर पूरा ग्रन्थ लिखा जा सकता है। यह कार्य हम समाजवादियों को लोक कर्तव्य की पवित्र भावना से करना होगा।

(लेखक समाजवादी बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

सम्पर्क-8433373337, 7317356789,

bouddhiksabha@gmail.com

What's Your Reaction?