छठ महापर्व की आत्मा और हमारी दिशाहीन होती संवेदना

प्रो. आशीष श्रीवास्तव

भारतीय संस्कृति में छठ पर्व एक ऐसा लोकमंगल का महापर्व है जिसमें प्रकृति, मानव और दैविक चेतना का त्रिवेणी संगम होता है। यह पर्व केवल आस्था या अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन और पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है। छठ की साधना में सूर्योपासना है, नदी और जल का सम्मान है, भूमि और वायु की पवित्रता का भाव है, और मानव के भीतर शुद्धता, संयम और श्रद्धा का अनुशासन है। किंतु आज जब हम देखते हैं कि इस पवित्र पर्व पर नगरों के आसमान पटाखों और धुएँ से भर जाते हैं, तो मन में यह प्रश्न उठता है, आख़िर हम अपनी ही संस्कृति के मर्म से इतने दूर कैसे चले गए हैं? छठ व्रत भारतीय जीवन में तप, त्याग और तन्मयता का जीवंत रूप है। यह पर्व उस वैदिक परंपरा की स्मृति है जहाँ सूर्य को केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि चेतना और जीवन के संचालक के रूप में पूजा गया।

“आदित्यः सर्वभूतानां चेतनं प्राणधारणं”,

वेदों में कहा गया है कि सूर्य ही सब जीवों के प्राण हैं। इसीलिए छठ पर्व में सूर्य को अर्घ्य देना केवल पूजा नहीं, बल्कि पर्यावरणीय कृतज्ञता का प्रतीक है। उपवास, निर्मल जल, स्वच्छता, मौन और सामूहिक अनुशासन, ये सभी छठ की आत्मा हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि मानव जीवन तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहे। सूर्य की आराधना के माध्यम से हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी समृद्धि और अस्तित्व उसी की देन है, जल, वायु, प्रकाश, अन्न और जीवन का चक्र उसी पर आधारित है। आज दुर्भाग्य से हमने इस पर्व की आत्मा उत्सव की बाहरी चमक-दमक में गुम कर दी है। देश के अनेक शहरों और तीर्थस्थलों में भी जब ब्रह्ममुहूर्त- जो ध्यान और साधना का समय है, पटाखों की आवाज़ और धुएँ से भर जाता है, तो यह केवल परंपरा का विघटन नहीं, बल्कि संवेदना की हानि है। छठ की रातें पहले शांति, भक्ति और सामूहिक स्वच्छता का प्रतीक होती थीं। घाटों पर दीप, लोकगीत और सामूहिक प्रार्थनाएँ गूंजती थीं। आज वही रातें शोर, स्पीकर और रासायनिक प्रदूषण से कलुषित हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या हम ‘उत्सव’ को ‘उन्माद’ में बदल रहे हैं? हमारे वेदांत और उपनिषदों ने बार-बार कहा है ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’, अर्थात् समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है। यानी जो कुछ भी है, उसमें दिव्यता है। जब हम हवा, जल, मिट्टी या सूर्य को प्रदूषित करते हैं, तो हम केवल प्रकृति को नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति को भी आहत करते हैं। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य सर्वाधिक प्रत्यक्ष देव हैं, जिनकी उपासना केवल कर्मफलदायी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन है। सूर्योपासना का अर्थ है- प्रकाश में प्रवेश करना, अंधकार से बाहर आना। और जब हम इस उपासना के समय पटाखों और शोर से अंधकार फैलाते हैं, तो हम अपने ही प्रकाश का अनादर करते हैं। नई पीढ़ी के लिए पर्व अब ‘फोटोग्राफ’ और ‘रील’ का विषय बनते जा रहे हैं। आस्था का स्थान दिखावे ने ले लिया है। पूजा और उपवास जैसे तपस्वी कर्म अब ‘ट्रेंड’ बन गए हैं। लोग छठ घाटों पर ‘सेल्फी’ लेते हैं, नदी किनारे ड्रोन उड़ाते हैं, और सुबह-सुबह धूप को देखकर पटाखे चलाते हैं, जैसे कि शांति का स्थान शोर ने ले लिया हो। इस प्रवृत्ति की जड़ में आधुनिक जीवन की भागदौड़, सतही ज्ञान और आध्यात्मिक विरक्ति है। हमने अपने शास्त्रों को ‘पुस्तक ज्ञान’ मान लिया है, पर उनके जीवन-मूल्यों को अपनाना भूल गए हैं। छठ पर्व मूलतः पर्यावरण-संवेदनशील पर्व है। मिट्टी के घाट, जैविक प्रसाद, स्थानीय अन्न, बिना बिजली की रोशनी के दीप- सब प्रकृति के साथ तालमेल के प्रतीक हैं। पर अब यह सब कृत्रिम और प्रदूषित साधनों में बदलता जा रहा है। रासायनिक रंग, प्लास्टिक के घाट, डीजे, और आतिशबाजी से हम उसी सूर्य और उसी प्रकृति को हानि पहुँचा रहे हैं जिनकी हम प्रतिदिन आराधना करते हैं। भारत आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानसिक अशांति से जूझ रहा है, ऐसे में यदि छठ जैसे पर्वों का सार न समझा गया, तो हम अपने आध्यात्मिक और पर्यावरणीय दोनों संतुलनों को खो देंगे। हमें अपने पर्वों को पुनः उनके मूल भाव से जोड़ने की आवश्यकता है। पहला, पर्वों को ‘संवेदना’ के रूप में जीना होगा, ‘प्रदर्शन’ के रूप में नहीं। दूसरा, स्थानीय प्रशासन और समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घाट स्वच्छ, ध्वनि-मुक्त और प्लास्टिक-मुक्त रहें। तीसरा, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छठ जैसे लोकपर्वों के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्य पढ़ाए जाएँ ताकि अगली पीढ़ी केवल अनुष्ठान न करे, बल्कि उसके मर्म को भी समझे। चौथा, मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म इस पर्व को ‘इको-फ्रेंडली छठ’ के रूप में प्रचारित करें। पाँचवाँ, प्रत्येक श्रद्धालु को यह स्मरण रहे कि सूर्योपासना का अर्थ है प्रकाश में जीना, न कि धुएँ में डूबना। आज जब हम किसी भी पवित्र स्थल या नगर में छठ की रात को धुएँ, शोर और आतिशबाज़ी से घिरा देखते हैं, तो यह दृश्य केवल वातावरण के प्रदूषण का नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना के धुंधलाने का प्रतीक बन जाता है। जिस ब्रह्ममुहूर्त में ध्यान, मौन और सूर्योपासना का आंतरिक प्रकाश फैलना चाहिए, उसी समय शोर और धुएँ की अराजकता हमारे आध्यात्मिक विवेक को ढक लेती है।

यह स्थिति बताती है कि हमने अपने पर्वों की आत्मा से दूरी बना ली है, जहाँ आराधना की जगह प्रदर्शन ने ले ली है, और जहाँ श्रद्धा का स्थान उत्सव की अंधी चमक ने छीन लिया है।

यह दृश्य केवल पर्यावरण का संकट नहीं, आत्मा का भी संकट है। छठ हमें याद दिलाता है कि जीवन में प्रकाश तभी आएगा जब हम भीतर और बाहर दोनों का अंधकार मिटाएँगे। पटाखों की चमक क्षणिक है, पर सूर्य का प्रकाश अनंत है। हम यदि सच में सूर्य की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को उसी की तरह उज्ज्वल, शांत और कल्याणकारी बनाना होगा। छठ की आत्मा हमें पुकारती है, लौट चलो उस वैदिक चेतना की ओर, जहाँ प्रकृति, प्रार्थना और परमार्थ एक ही सूत्र में बँधे हैं। हमारा अर्घ्य तभी पूर्ण होगा जब वह केवल जल नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता, संवेदना और कृतज्ञता का प्रतीक बने। लेखक का मानना है कि यदि हमने अपने पर्वों की मूल भावना को समझ लिया, तो न केवल हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, बल्कि हमारा पर्यावरण, समाज और आत्मा- तीनों पुनः आलोकित होंगे।

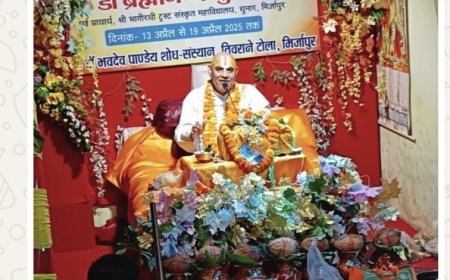

लेखक

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, चम्पारण के पूर्व आचार्य तथा वर्तमान में यूजीसी के अंतर-विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र, वाराणसी में आचार्य, शिक्षा/उच्च शिक्षा नीति तथा संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक और शोध हैं

What's Your Reaction?